第4回 中野北溟記念 北の書みらい賞発表

中野北溟記念北の書みらい賞の第4回目の選考会が5月8日に札幌市内で行われ、最高賞の大賞には小室聡美さん(幕別町)の作品「舞」、奨励賞には池田憲亮さん(小樽市)、寺沢霰花さん(登別市)、中川佳奈さん(北見市)の3人の作品が選ばれた。

同賞は、日本を代表する書家中野北溟氏(留萌管内羽幌町焼尻島出身、札幌市在住)の功績を記念し、未来の北海道書道界を担う若手書道家の育成・支援事業として特定非営利活動法人北の書みらい基金が創設し、2021年から毎年春に選考会を行ってきた。

大賞受賞者には50万円、奨励賞受賞者3人には各20万円の奨励金が贈られる。贈呈式は8月3日に札幌市内で予定している。

大賞、奨励賞計4点は、前回受賞者4人の作品とともに7月30日から8月4日まで、北海道新聞本社1階DO-BOX(札幌市中央区大通西3-6)で開催する受賞者展で展示する。時間は午前10時から午後6時(最終日は午後5時終了)まで。入場無料。

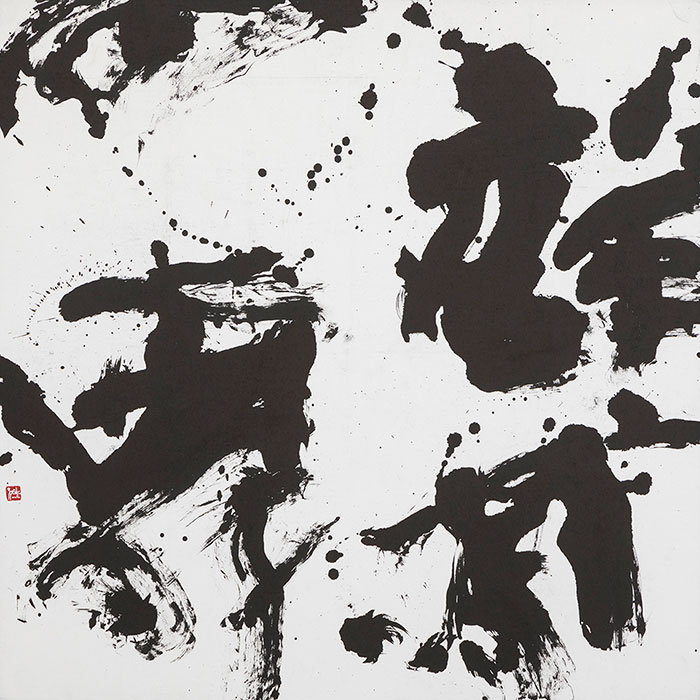

大賞

「舞」 小室聡美

242㎝×61㎝

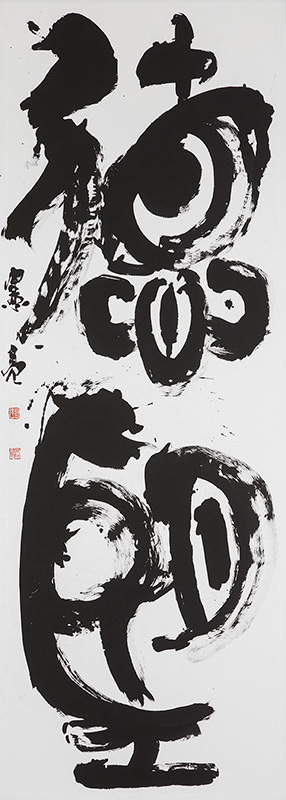

奨励賞

「徳望」 池田憲亮

242㎝×85㎝

「鷹」 寺沢霰花

160㎝×90㎝

「群鳶の舞」 中川佳奈

120㎝×120㎝

本賞は北海道在住の50歳未満(2024年1月1日現在)の書家が2023年に発表した作品を対象とし、選考は学識経験者、美術関係者らで構成された選考委員会(委員長美術評論家・武田厚氏)が行った。各選考委員は今年2月までに1人5点以内の候補作品を推薦した。今回の選考会では候補作品17人17点を展示し、選考を行った。

選考会出品者(50音順、敬称略、在住地は2024年2月現在)

池田憲亮(小樽市)、金谷紅麟(函館市)、川人進(滝川市)、木柳不吟(旭川市)、

栗本万由有(愛別町)、小室聡美(幕別町)、酒井まな(札幌市)、櫻井明子(函館市)、

清水謙語(札幌市)、杉村帰心(旭川市)、高濱渉(帯広市)、田邊友菜(士幌町)、

寺沢霰花(登別市)、中川佳奈(北見市)、二峰亜紀(北広島市)、星野壮風(札幌市)、

本城愛子(札幌市)

選考委員長

武田厚氏(美術評論家、多摩美術大学客員教授)

選考委員(50音順・カッコ内は2024年4月現在の役職・肩書き)

阿部典英氏(美術家・北海道文化財団副理事長)

笠嶋忠幸氏(公益財団法人出光美術館上席学芸員)

古家昌伸氏(編集者・アートライター)

齊藤千鶴子氏(北海道立釧路芸術館学芸主幹)

佐藤幸宏氏(札幌芸術の森美術館館長)

入賞者紹介

大賞 小室 聡美(こむろ さとみ)

受賞の言葉 このたびは、大賞という大変光栄な賞をいただき、驚き、嬉しさ、感謝の気持ちと同時に、身の引き締まる思いでおります。

ひらひらと蝶が舞うように踊る情景をイメージして書いた作品です。

その時々で、感じたこと、心が動いた感動を、前衛書をとおして表現してきました。

これからも自分らしい書表現とは何か、探求・挑戦し続け、観る人が何かを感じ、心が動く作品を作っていけるよう、益々精進してまいります。

本当にありがとうございました。

プロフィール

1985年生まれ、音更町出身。2008年、16年奎星展奎星賞、17年毎日書道展秀作、21年、22年、24年北海道書道展秀作、22年宇野雪村賞全国書道展奎星賞、十勝文化団体協議会文化新賞(書・舞踊)。23年「第54回おびひろ菊まつり『書と音楽のインプロビゼーション(即興)』ライブ揮毫」他。奎星会無鑑査会員、毎日書道展会友。幕別町在住。

奨励賞 池田 憲亮(いけだ けんりょう)

受賞の言葉 昨年の第3回審査講評文にて、阿部典英先生が中野北溟先生のお言葉を引用されていました。『デタラメをやれ。』今回の拙作は、書の世界からみると作品形式上においても、字源においても『デタラメ』と講評を頂き、猛省をしておりました。

それでも大きな紙に向き合い、思い切り書いた気持ちが、選考委員の諸先生に受け取っていただけたのかな?と思っております。来年の新作発表の展覧会では少しでも『デタラメ』をなくし、もっと思い切りの良い作品が書けるように精進いたします。

この度は奨励賞という過分なる御評価を賜り、本当にありがとうございました。

プロフィール

1984年生まれ、小樽市出身。2011年大東文化大学大学院書道学専攻修了。16年、22年毎日書道展毎日賞、17年、23年北玄12人展出品。23年小樽文化奨励賞。毎日書道展会員、創玄書道会審査会員、北海道書道展会友、天台宗書道連盟会員。書道研究臥牛社主宰。小樽市在住。

奨励賞 寺沢 霰花(てらさわ さんか)

受賞の言葉 この度は、奨励賞をいただき、驚きと喜びでいっぱいです。進学・就職・結婚・出産など、人生の節目で書道を続けるのが難しいのでは…と考えることがありましたが、熱心に指導して下さる山崎光雲先生や書道仲間など、周りの皆さんのおかげで楽しく続けることができています。

紙や墨の状態で思いがけない線が書けることもあり、書道の奥深さを感じています。これからも全身で力いっぱい書き、表現の幅を広げていきたいです。本当にありがとうございました。

プロフィール

1980年生まれ、登別市出身。2016年、19年国際現代書道展会友賞、17年、18年北海道書道展特選。国際現代書道展会員、北海道書道展会友。2003年苫小牧市立緑陵中学校勤務、13年から中国天津市に在住、登別市立登別小学校勤務。墨生書道学院所属。登別市在住。

奨励賞 中川 佳奈(なかがわ かな)

受賞の言葉 この度は、奨励賞という身に余る賞を賜りまして、心より感謝申し上げます。

日頃よりご指導頂いている先生方をはじめ、温かく支えてくださる皆様のおかげにほかなりません。

過分な評価を頂けたことは大変光栄であるとともに、本賞に込められた期待や展望を考えると、より身の引き締まる思いです。

今後も現状に甘んじることなく、筆をとる喜びを胸に多様な書表現の探求に励んでまいります。

本当にありがとうございました。

プロフィール

1995年生まれ、夕張市出身。2015年北海道書道展特選。23年創玄現代書展入選。北海道書道展会友。北見市在住。

審査講評

この度の選考会もまた前回同様に、投票を重ねることを主としたものとなったが、特に、投票制によって現れた数値に対する評価の仕方についてはかなりシビアに対応する必要があることをあらためて審査員相互に確認し得たことは有意義であった。しかし、大賞一点を選ぶ最終的な投票においては、結果として、票が割れることなく一点に集中した。だからといって、果たしてその大賞受賞作が、本当の意味において本展の主意に適ったものとなっていたかどうかは俄に判断し得るものではないだろう。審査の評価はこの先の時間が洗い出してくれるものだ。それにしても若い書家に望みたい。書の表現とは何なのか。スタイルと決別しつつ、改めて深く思索してみてはどうか。

選考委員長 武田厚氏(美術評論家、多摩美術大学客員教授)

今回選考されました作品は10代2名、20代3名、30代3名、40代9名の17名です。最年少者は17歳、最年長は49歳の方で、平均年齢は37歳です。審査時には、このような内容は一切伏せられ、作品に付与された番号だけで審査が開始されます。

審査は、話し合いながら計4回の投票によって、5点まで作品が絞り込まれます。それから審査員全員がそれぞれの作品について、意見を述べ合った後、さらに投票を行い、その結果で受賞作品が決定されました。

今回、大賞を受賞された小室聡美さんの『舞』はドリッピング技法で、軽快なリズムによる秀逸な作品。奨励賞の池田憲亮さんの『徳望』はユーモアがあり、作品全体が顔に見えて面白い作品。寺沢霰花さんの墨象作品は樹枝上の鷹の像。中川佳奈さんの『群鳶の舞』は富安風生の俳句か、上部に御空の工夫があれば、さらに素晴らしいと思います。

選考委員 阿部 典英(美術家・北海道文化財団副理事長)

現代のメディア社会を見渡すと、かつてよりも非常に多くの筆文字表現が拡がって認められます。ただし、その世界観や思想は、伝統的な書の本来像とは質の異なるものです。筆と墨と紙を用いて人の手から生まれ出る書表現の味わいや表情の豊かさと一線を画す前衛性は、時代の移ろいを端的に示しているものの、その浸透していく様子には、意外と気づかないものなのでしょう。この狭間に「前衛書」の存在があるならば、新たな書の創造にも未来があるのだと信じます。今回は、書の抽象性を工夫した作品が大賞に選ばれました。言葉ではない、漢字造形の多様さを土台として、そこに人の運きの印象が融合された華麗な作品でした。

選考委員 笠嶋忠幸氏(公益財団法人出光美術館上席学芸員)

今回の選考では、初めて前衛書を大賞に採りました。本賞創設の目的にある「未来を担う書家を育成、支援する」には、先人の轍をなぞるだけでなく、新しい道を拓く冒険者であれ、との思いが込められていると私は解釈しています。前衛書はその精神を体現しやすい一方で、抽象度の高い作品であればあるほど作者の創造力が問われることにもなります。結果、受賞作に関する議論は白熱しました。ひるがえって、漢字やかな、詩文書などは、師の背中を乗り越えていく「型破り」な意志がいかに宿っているのかに着目します。今後も意欲的な作品に出会うことを楽しみにしています。

選考委員 古家昌伸(編集者・アートライター)

今回の選考会で注目を集めたのは、文字か非文字かに関わらず、筆墨の躍動するさまが魅力的な作品でした。一方、明らかに文字を題材としているのに、文字構成に疑問が残るなど、判断が難しく意見が分かれる作品もありました。北の書みらい賞が「書」を対象とする以上、「書」としての魅力はもちろんのこと、文字文化に対する理解や見識も問われるものと考えます。何気なく書いた卒意の書でも、相当に作り込んだ畢生の大作でも、書家が制作のうえで「何」を大切にしているのか、それはおのずと鑑賞者に伝わってくるでしょう。その「何」にこそ、書家の「みらい」が詰まっている、と思います。

選考委員 齊藤千鶴子氏(北海道立釧路芸術館学芸主幹)

文字としての表記や意味をどこまで保つべきか、造形性と文字性の、言わばせめぎ合いが書という芸術には常につきまとう。今回の審査においても、そうした議論を伴う場面がしばしば見られた。その意味では、エントリーされた書のなかに大胆な造形性に振れた作品が多かったということか。

抽象性や造形性が際立つ大賞受賞作品をはじめ、書という芸術の境界とは何か、そのアイデンティティーを揺さぶりかねない作品が奨励賞受賞作にも目立つ選考会であった。本賞の未来を占う機会ともなったように思う。

選考委員 佐藤幸宏氏(札幌芸術の森美術館館長)

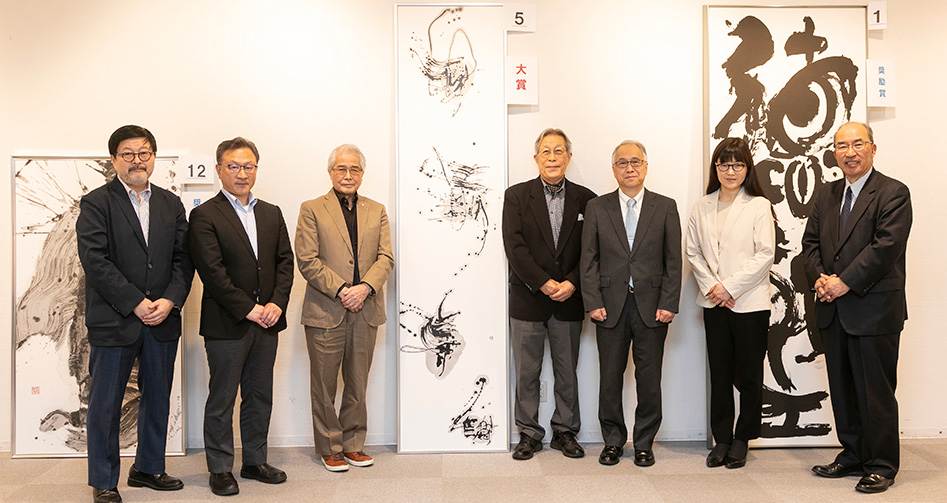

左から古家氏、笠嶋氏、武田氏、阿部氏、佐藤氏、齊藤氏、北の書みらい基金村田正敏理事長。

2024年5月8日、北海道新聞本社DO-BOX

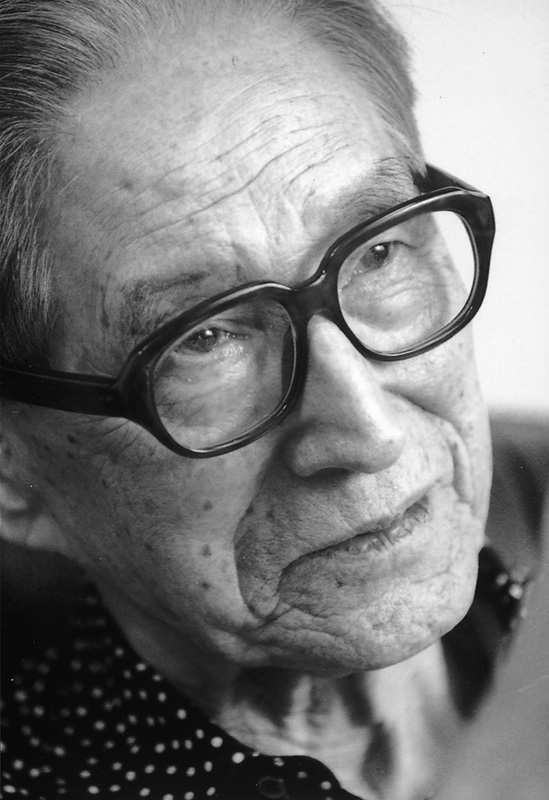

中野北溟氏

日本を代表する書家。毎日書道会最高顧問、創玄書道会最高顧問、日展会員、北海道書道連盟顧問、天彗社代表。札幌市在住。

1923年7月31日、北海道苫前郡焼尻村(現在の羽幌町)生まれ。北海道第三師範学校(現在の北海道教育大学旭川校卒業。豊富、稚内、旭川、札幌で教員を務めながら毎日書道展、北海道書道展などに出品し、審査会員として活躍する。

79年札幌市立札幌中学校校長を早期退職し、書に専念、海外でも作品を発表する。90年北海道新聞文化賞受賞、99年毎日芸術賞を岡井隆氏、河野多恵子氏、蜷川幸雄氏、高倉健氏らと受賞。2005年東京日本橋三越、09年北海道立近代美術館で個展開催。

長年、日展、毎日書道展、創玄展、現代書道20人展など全国トップクラスの書展で作品を発表するとともに、北海道書道展、北海道書道連盟では理事長など役員を歴任し、北海道書道界の発展に寄与してきた。

中野氏は師の金子鷗亭氏からの上京の誘いを断わり、札幌で書活動を続けてきた。太平洋戦争中の一時期(久留米予備士官学校)を除き、北海道を離れることがなかった。スポーツの才能にも恵まれ、テニス選手として国体に出場している。

23年7月に満100歳を迎えたが、北海道書道展、毎日書道展など道内外で作品を発表するなど、制作や後進への指導など精力的に書活動を行っている。また、24年1月に札幌市に作品731点を寄贈、3月には、国立アイヌ民族博物館(白老町)に「イランカラㇷ゚テ」と揮毫した新作2点を寄贈した。